専門分野はどう決める? 研究室は"社会と地続き"の視点で選ぼう

~将来の進路選択において重要な研究室選びに必要な視点とは~

ナレッジ

目次

多くの理系の大学生・大学院生は、卒業論文や修士論文を執筆するために研究室に所属します。研究室は教育の場だけではなく、研究を実践する現場でもあります。

研究室によっては企業との共同研究もおこなわれており、最先端の研究に携わることができます。

どの研究室を選択するのかによって、自身の専門分野が定まり、将来の選択肢にも影響します。

特に研究職を希望する場合は、研究室選びによって人生が左右されるといっても過言ではありません。

異なる専門分野の企業への就職を希望する場合も、学生時代に打ち込んだ研究の社会における立ち位置を把握しておくことが大切です。

将来の進路選択において重要な研究室選びには、どのような視点をもつべきなのでしょうか。

就活で専門性が重視されやすい理系学生

理系学生は、大学で学んだことを活かせる企業への就職を希望する方が多い傾向にあります。

さらに企業側も、技術職や研究職の採用においては、より専門性の高い知識を持った人材を求めています。

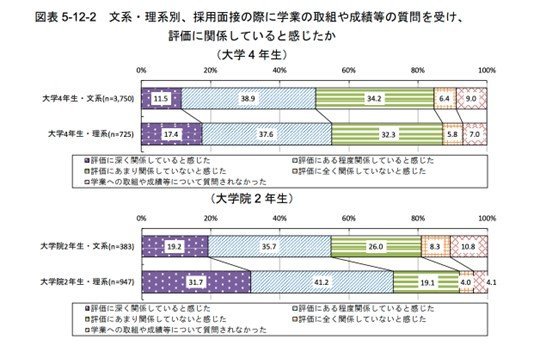

内閣府が実施した学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査によれば、「採用面接の際に学業の取組や成績等の質問を受け、 評価に関係していると感じた」と答えた学生は文系よりも理系の方が多いという結果になっています(図1)。*1

出所)内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」p.161

https://www5.cao.go.jp/keizai1/gakuseichosa/pdf/20201130honbun_5.pdf

採用面接で研究内容や専門分野への取り組みが重視されていることを感じたと回答したのは、研究室に長く在籍している理系の大学院2年生のほうが多くなっています。

大学の成績証明書の提出状況に関しても、多くの企業で提出を求められたと回答した学生が、文系よりも理系の方が多いという結果になっています。*1

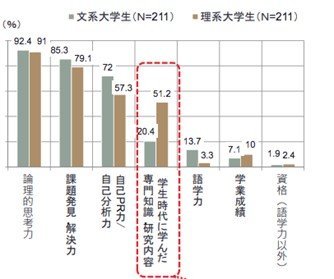

また、社団法人経済同友会の実施した企業の採用と教育に関するアンケート調査によれば、新卒採用の面接段階で期待される能力要素のなかの「学生時代に学んだ専門知識・研究内容」の項目において、特に文系と理系での差が見られます(図2)。*2

出所)公益社団法人 経済同友会「これからの企業・社会が求める 人材像と大学への期待」p.6

https://www.jasso.go.jp/gakusei/career/archive/internship_kyoka/kenshu/__icsFiles/afieldfile/2021/04/04/03_workshop_hokkaido_fujimaki.pdf

このように、就職活動においては、文系より理系の方が、大学で学んだ専門知識や研究内容が重視される傾向にあります。

企業の募集要項においても、理系の職種は、一般的に募集学部や学科が限定されています。

たとえば、生産技術であれば、電気系、機械系、化学系というように部署ごとに専攻や学科が指定されていることも少なくありません。

専攻によって挑戦できる職種が限定されるのも、理系特有の特徴です。

さらに国内の一部の企業では、部署ごとに採用を行うジョブマッチングと呼ばれる採用法式がとられています。*3

ジョブマッチングの面接はその部署の技術者が行うので、研究内容に関する専門的な質問が多くなります。

企業によっては、研究内容のプレゼンテーションを求められることもあるでしょう。

理系学生にとって自身の専門分野を決める研究室選びは、就職活動と深い結びつきがあり、将来の進路を決めるとても重要なものです。

進路を決めるのは大学選びよりも研究室選び?

系学部にいると耳にすることがあるかもしれませんが、筆者も理系のキャリアにおいては、「大学選びよりも研究室選びが重要である」と考えています。

筆者は工学部の電気系学科に入学し、4年生で電力システムの研究室に配属され、修士を含めて3年間をその研究室で過ごしました。

そして、重電メーカーの電力システム部門に就職し、大学時代に学んだ専門分野を活かせる仕事に携わることができました。

現在はライターとしてエネルギー分野に関わっており、人生の進路を決めたのが、研究室配属であったと思っています。

研究室で研究に取り組んだ3年間はかけがえのないもので、現在のキャリアの土台の一つにもなっています。

一方で、大学入学の時点ではどうだったでしょう。

大学や学部を選択する高校三年生を振り返ると、当時は視野が狭く、大学での学びの延長線上に社会があることを理解しているとは言えませんでした。

大学入学時点では電気系と括られていたものの専攻の選択肢も多く、同じ学科に入学して3年生までともに学んでいた仲間たちも、研究室が違うと異なる道に進んでいます。

また、自身の専攻や研究テーマとやりたいことへのミスマッチを感じて、全く違う業界へ進むというケースも少なくありませんでした。

このような経験から、最終的な進路選択においては、大学選びよりも研究室選びの方が影響が大きいと実感しています。

高校生の時点での進路選択は、大学入学後にミスマッチが生まれやすいという実態は教育現場でも認識されており、近年では、理系学部を中心にLate Specialization(遅い専門化)の導入も広まっています。

Late Specializationとは、大学入学の時点ではおおまかな括りで募集をおこない、1年から2年の教養課程を経て、所属学部や学科を決定するシステムです。

もともとは東京大学で取り入れられていましたが、近年は地方の大学でも浸透しつつあります。*4

研究室選びで重視すべきポイントとは

研究室を選ぶとき、やはり第一に優先するべきは、興味がある研究内容を扱っているかという点です。

将来目指している具体的な企業や職業があるのであれば、なるべく近い研究内容を選ぶことが大切です。

研究室の見学や先輩の話を聞くだけではなく、研究室の教授や在籍する学生が執筆した研究論文に目を通し、研究内容について深掘りすると、配属後のミスマッチを防ぐことができます。

また、結果として専門分野以外の就職先を希望する場合も、研究室での経験が重視されます。

そのため、論文執筆や学会参加の機会、実験設備がどのくらい充実しているかなどの情報収集をしておきましょう。

そのほかにも、研究室の人間関係や雰囲気、ゼミの回数、研究室にいなくてはならない時間であるコアタイムの有無など、研究室の選び方には、さまざまな基準があります。

大学院に進まずに就職する場合は、4年生の卒業研究と就職活動の両立が可能かどうかも重要なポイントです。

そして、さらに一歩進んで、その研究室の卒業生の就職先や企業と共同研究をしているのかといった、社会とのつながりについて着目してみることをおすすめします。

その研究によってどのようなかたちで社会貢献できるのかを考えることは、将来社会で活躍する人材になるためには、欠かせない視点です。

筆者はもともと環境問題に興味を持っており、再生可能エネルギー需要拡大を想定した電力システムについての研究を選択しました。

地球温暖化という社会が抱える課題の解決につながるテーマであったことが、研究に取り組むモチベーションにもつながり、結果として就職活動にもプラスに働きました。

一方で、その研究が一体どのように社会に役立つのかがイメージしやすいテーマばかりではありません。

学術的な価値の高い基礎研究など、どのように実用化できるのかといった社会での直接的な役割が分かりにくい分野もあります。

しかし、研究の成果と社会の課題解決が明確にイコールではなくても、その研究が今後どう発展し、社会と紐付けしていけるのかを模索し、理解することが重要です。

まとめ

理系学生の場合、研究室で学んだ専門分野を一つの軸として持つことで、就職活動に有利に働く傾向があります。

業務内容と専門分野の結びつきが深い方が、仕事をするうえでのアドバンテージも高いでしょう。

専門分野と就職先が完全にマッチングしなくても、研究を通して身につけた実践的な知識は強みになります。

研究室選びでは「大学での学びが社会に直結する」という意識を持つことで、専門分野と将来の進路選択において一貫性を持つことができます。

大学と社会は全くの別世界ではなく、地続きであり、特に理系学生が取り組む研究に関してはその傾向が強いことを認識することが重要です。

所属する研究室を決めるときは、研究実績や設備などの基準にプラスして、その研究が社会の課題解決にどう貢献するのかという視点を持ってみてはどうでしょうか。

参考文献

*1

内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」p.161

https://www5.cao.go.jp/keizai1/gakuseichosa/pdf/20201130honbun_5.pdf

*2

公益社団法人 経済同友会「これからの企業・社会が求める 人材像と大学への期待」p.6

https://www.jasso.go.jp/gakusei/career/archive/internship_kyoka/kenshu/__icsFiles/afieldfile/2021/04/04/03_workshop_hokkaido_fujimaki.pdf

*3

マイナビ ジョブ20's「ジョブマッチング制度の概要|推薦との違いとメリット・デメリットも解説」

https://mynavi-job20s.jp/howto/job_matching_system.html

*4

大学受験パスナビ「[進路に悩む人へ] "選ばない"という選択」

https://passnavi.evidus.com/article/trend/201807_02/

フリーライター

石上 文 Aya Ishigami

広島大学大学院工学研究科複雑システム工学専攻修士号取得。二児の母。電機メーカーでのエネルギーシステム開発を経て、現在はエネルギーや環境問題、育児などをテーマにライターとして活動中。